整形外科

膝の症状・疾患(膝関節)

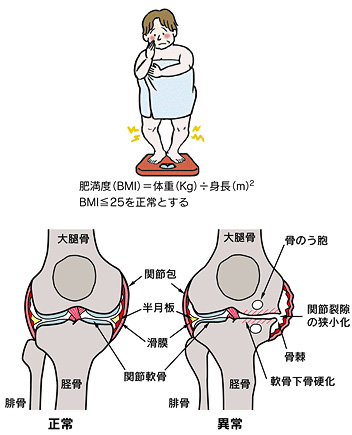

変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)

概要

-

加齢や体重の負担、過去のけがなどにより膝の軟骨がすり減り、炎症や変形が進行していく疾患です。特に中高年の女性に多く、進行すると膝がO脚気味になり、日常動作が困難になることもあります。

主な症状

-

●膝の内側が痛い

●朝起きた時にこわばりがある

●階段の昇り降りがつらい

●正座やしゃがむ動作ができない

●膝に水がたまる(関節水腫)

治療方法

-

初期~中等度では関節内の炎症を抑えるための内服治療やヒアルロン酸注射、リハビリによる筋力強化・歩行指導が中心です。関節軟骨の再生を促すPRP療法(自己多血小板血漿)も可能です。人工関節置換術などの手術が必要になる進行例では、専門病院と連携して手術の相談も可能です。

よくあるご質問

-

Q1. 膝の痛みは年齢のせいですか?

A. 年齢とともに軟骨がすり減りやすくなりますが、体重の負担や過去のけが、O脚などの要因も関係します。

Q2. 運動はしてもいいですか?

A. 痛みが強いときは控える必要がありますが、太ももの筋力を鍛える軽い運動やストレッチは膝を守るのに役立ちます。

Q3. 手術しないと治らないのですか?

A. 初期〜中期は薬や注射、リハビリで改善が期待できます。痛みが強く日常生活に支障がある場合に専門病院で手術を検討します。

文責・監修 金田 卓也

半月板損傷(はんげつばんそんしょう)

概要

-

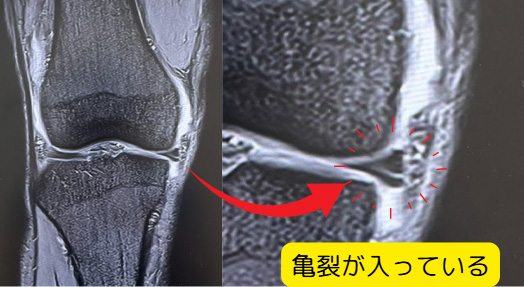

膝関節の内側と外側にある「半月板」は、クッションや安定性の役割を持ちます。スポーツや転倒などによって断裂することもありますが、加齢に伴い自然にすり減ることもあります。

主な症状

-

●膝が引っかかる感じがある

●動かすと「ゴリゴリ」「ポキッ」と音がする

●曲げ伸ばしの途中で痛みが走る

●膝がロックされるように動かなくなる(ロッキング)

治療方法

-

徒手検査やエコーに加え、MRIでの精密検査を勧めることがあります。治療は**安静・リハビリ・必要に応じて注射(ヒアルロン酸、ハイドロリリース(筋膜リリース))を行います。重度の断裂や症状が強い場合は、鏡視下手術による半月板部分切除または縫合が検討されます。

よくあるご質問

-

Q1. 半月板は自然に治りますか?

A. 損傷の程度によります。小さな断裂は保存療法で良くなることもありますが、大きな断裂では手術が必要な場合があります。

Q2. 膝がロックするのはなぜですか?

A. 半月板の断裂片が関節に引っかかることで膝が動かなくなることがあります。

これを「ロッキング」と呼びます。

Q3. 手術以外に治療法はありますか?

A. 小さな断裂であれば、安静やリハビリ、注射などで痛みが改善することがあります。

ただし症状が強い場合や膝が動かなくなる(ロッキング)が繰り返し起こる場合には、鏡視下手術で部分切除や縫合を行うこともあります。

文責・監修 金田 卓也

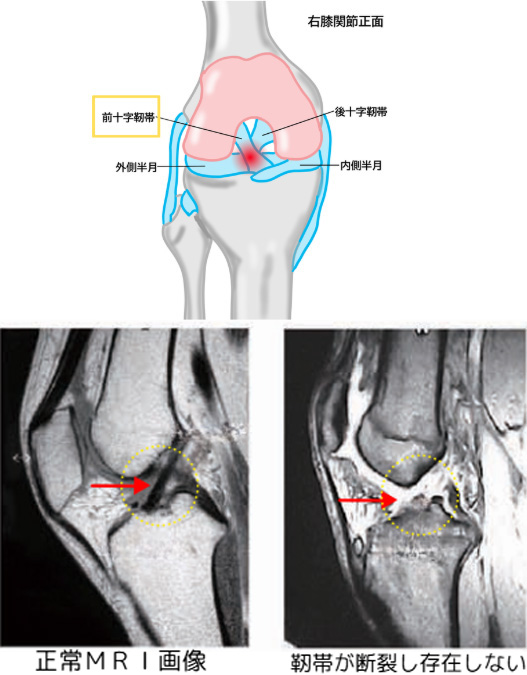

前十字靭帯損傷(ACL損傷)

概要

-

膝の中にある前十字靭帯(ACL)は、すねの骨(脛骨)が前方にずれるのを防ぎ、膝の回旋(ねじれ)を制御する役割を持つ重要な靭帯です。

ジャンプの着地や急な方向転換、接触プレーなどで損傷しやすく、特にサッカー・バスケットボール・スキーなどのスポーツ中に多く発生します。

主な症状

-

●膝が「ガクッ」と崩れるような感覚(膝崩れ)

●受傷時にブチッという音や激痛、腫れ

●膝の不安定感、繰り返す捻挫や水腫

治療方法

-

治療方針は年齢やスポーツレベル、日常生活での膝の使い方によって異なります。スポーツ復帰を希望する方や膝の不安定感が強い場合は、靭帯を再建する手術が必要になることが多く、手術前後のリハビリも重要です。

一方で、スポーツを行っていない方や膝の不安定性が少ない方は保存療法によって機能改善を図る場合もあります。ただし長期的には半月板損傷や軟骨損傷を引き起こしやすく、変形性膝関節症のリスクが高まることが知られています。将来の膝の健康を守るためにも、治療方針は慎重に検討する必要があります。

よくあるご質問

-

Q1. 靭帯を切ったらすぐに手術ですか?

A. すぐに手術が必要なわけではありません。年齢や生活スタイル、スポーツへの復帰希望によって方針が変わります。

Q2. 手術しないとどうなりますか?

A. 膝の不安定感が残り、半月板や軟骨の損傷が進む可能性があります。

将来的に変形性膝関節症につながることもあります。

Q3. 手術後もリハビリは必要ですか?

A. はい。手術後のリハビリは非常に重要です。筋力や可動域を回復させ、競技復帰に備えるために必須となります。

文責・監修 金田 卓也

オスグッド病(小児・成長期の膝の痛み)

概要

-

小学校高学年~中学生にかけて、成長期のスポーツ少年少女に多い膝の痛みです。脛骨(すねの骨)の出っ張り部分が、太ももの筋肉(大腿四頭筋)に引っ張られて炎症を起こします。

主な症状

-

●膝のお皿の下が痛い

●走る・ジャンプ・しゃがむと痛む

●痛い部分が少し出っ張っている

●両膝に起こることもある

治療方法

-

エコーで成長軟骨の状態を確認し、運動量の調整・アイシング・ストレッチ指導を行います。筋肉の柔軟性を高めるリハビリと、負担のかかりにくいフォーム指導で早期回復を目指します。

よくあるご質問

-

Q1. オスグッド病は成長すると治りますか?

A. 成長期が過ぎると自然に軽快することが多いですが、適切な運動制限やケアが必要です。

Q2. 運動は続けてもいいですか?

A. 強い痛みがあるときは休む必要があります。軽症ならストレッチやアイシングをしながら調整できます。

将来的に変形性膝関節症につながることもあります。

Q3. 予防できますか?

A. 太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)の柔軟性を保つストレッチや、正しいフォームでの運動が予防につながります。

文責・監修 金田 卓也

症状をお選びください